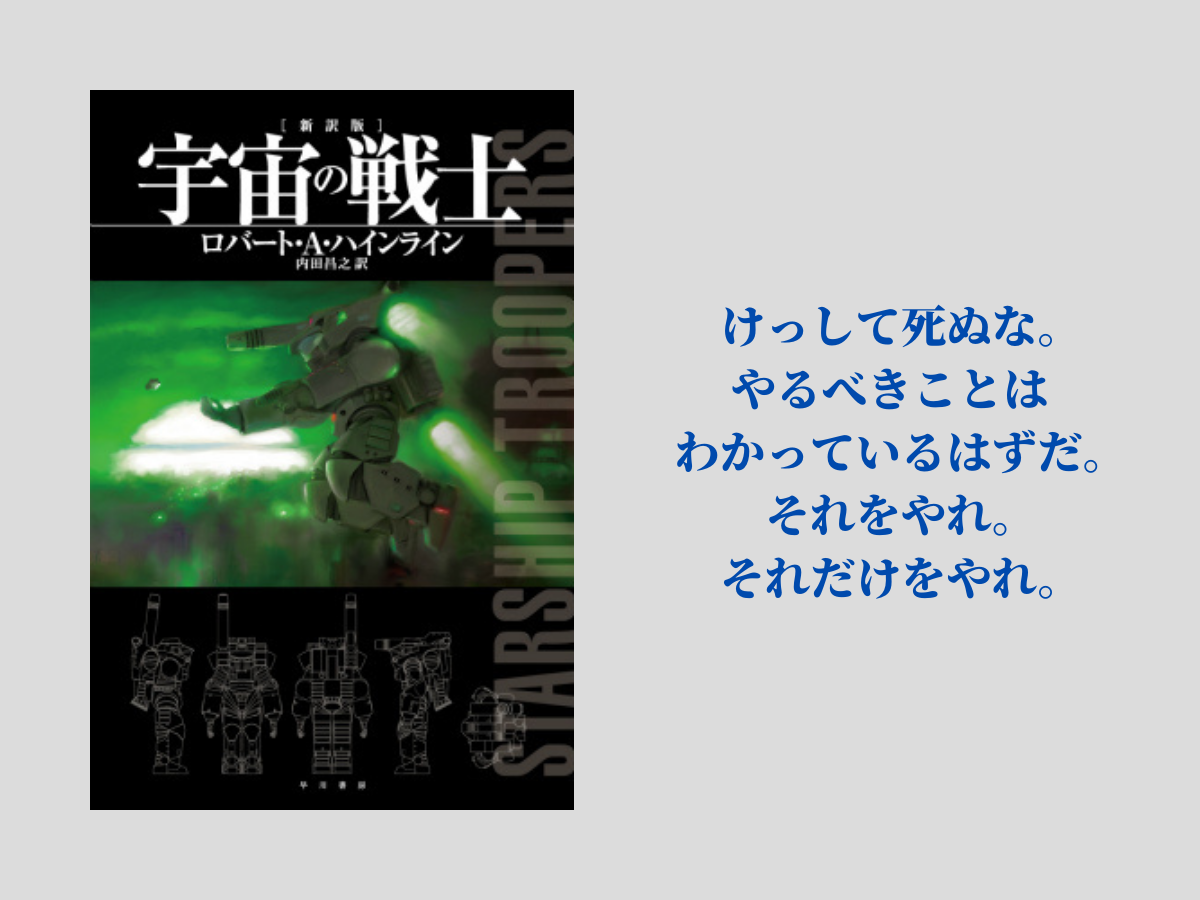

ハインラインの名作SF。

裕福なボンボンだった青年が、ひょんなことから地球連邦軍に志願し、機動歩兵として鍛えられていく様子が活き活きと描かれてる。まさに“読むブートキャンプ”。

ひさしぶりに、新訳版で読み返してみたところ。

新兵訓練での成長とか、パワードスーツのカッコ良さより、他のところが気になった。

舞台となる未来世界は、大国間の戦争を経て、すべての国がひとつにまとまってる。

この統一国家では、体罰が容認されており、犯罪者への刑罰として鞭打ちが公開で行なわれたりしてる。軍隊は志願制で組織され、任期をクリアした者だけに市民権(参政権に近い?)が与えられる。自己犠牲を賛美する価値観を、学校で教えてもいる。

国家体制が暴力を肯定してる訳だけど、犯罪やテロが減ってるらしく、民衆からは“良いこと”と捉えられてる模様。

本書の社会では、誰もが普通に「場合によっては暴力も有効だよね」と考えてる。大小さまざまな政治的施策が進められる際の選択肢、そこに暴力が含まれてる。

暴力を活用すれば、多くのモノゴトを合理的に処理できるようになるのだろう。

だけど、これはこれで怖いぞ。

体罰も戦争も、規模の差こそあれ、「暴力を手段として活用する」という本質は同じ。体罰を容認する社会は、戦争を容認する社会でもあると言える。

著者は真面目に、理想的な社会として創作したのかも知れない。

ところが、軍隊や戦争について考えさせる思考実験みたいに読めるのでしたw

![宇宙の戦士〔新訳版〕【電子書籍】[ ロバート A ハインライン ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2296/2000003732296.jpg?_ex=128x128)